「毎月だいたいこのくらいで暮らせてる」

そう思っていたけれど、実際のところは よく分かっていませんでした。

支出をアプリで記録し、給料明細も確認して、ようやく気づいたんです。

家計の基礎って、“固定費”と“変動費”の把握から始まるんだなと。

ノートで“固定費”を見える化する

支出はアプリで記録していた私ですが、

いざ「予算を立てよう」と思ったとき、

毎月決まって出ていくはずの支出が、ちゃんと把握できていないことに気づきました。

「毎月いくらかかっているか、はっきりわからないかも…?」

食費や日用品は記録しやすいのに対して、

公共料金、ガソリン代などは月によってバラつきがあり、金額をを出すのが難しかったんです。

たとえばガソリン代は、ちょっと遠出した月に増えたり、

電気代は夏にクーラーを多く使うと跳ね上がり、

冬になると今度はガス代がぐっと上がります。

金額が変動する支出も平均を出して見える化

そこで 次に取り組んだのが、毎月出ていくけれど金額が変動する支出の把握です。

たとえば:

- 水道・光熱費(電気・ガス・水道)

- 携帯電話料金

- ガソリン代(通勤用)

- 夫の昼食代(社食)

これらは季節や行動によって変動が大きく、

1か月だけを見ても家計のベースにはならないと感じました。

そこで、過去1年分の明細を見直して、月ごとの平均額を算出しました。

ここで 通帳の出番です。

光熱費や携帯電話代は、銀行の口座落としにしていたので 1ヶ月の額を通帳で確認しました。

ガソリン代は 夫のお給料からの天引きだったので そちらは 給料明細で 1年分同様に確認しました。

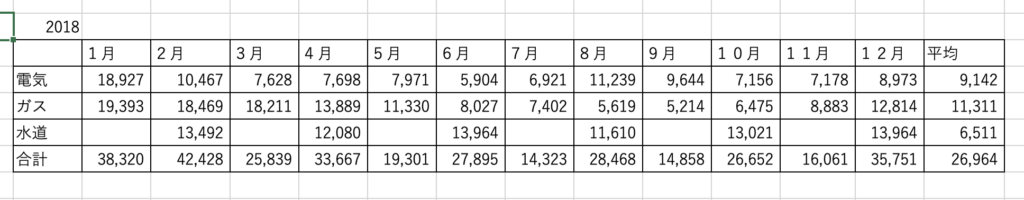

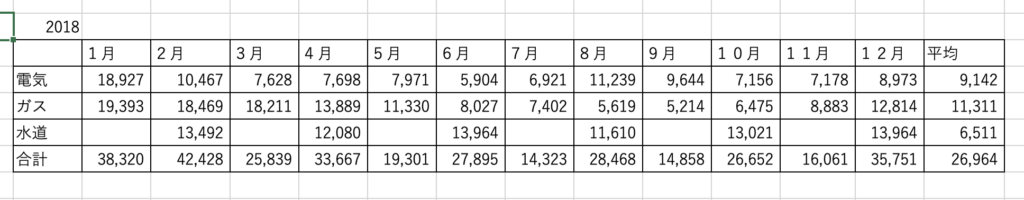

例えば、公共料金は エクセルで こんな感じで計算しました。

水道代は 2ヶ月に1度なので 2で割って 1ヶ月分の料金を計算しています。

ちなみに これは 長男が一緒に住んでいた時の金額なので 水道光熱費は高めです。

我が家は 冬 すごく寒い地域なので暖房費を節約するのは無理なのとガスファンヒーターを使用しているのでガス代が高いのです。

おまけに 都市ガスではなくて プロパンなので ガス代は本当に高いです。

携帯電話代やガソリン代・夫の昼食代も同様に 月毎の平均を計算して 大体の金額を知ることができました。

そこで私は、ノートを1冊用意して、通帳の記録をもとに“1年分の支出”を手で書き出すことにしました。

この作業が、自分の家計とじっくり向き合うきっかけになりました。

先取り貯金も“なかったもの”として固定費に

私が大事にしたのは、「貯金を残す」ではなく、**先に貯める=“先取り貯金”**をすることです。

毎月の給料から自動的に天引きされている定期預金や財形年金については、

「最初からなかったもの」として扱い、“固定費の一部”として家計に組み込みました。

そうすることで、貯蓄を“あと回し”にするクセがなくなり、

自然と貯められる仕組みができあがったのです。

ちなみに これは 定年前の家計の見直しなので 貯金もしていますが、夫が60歳で定年し、再雇用になってからは、貯金はしていません。

書き出して気づいた、我が家の“固定支出一覧”

我が家の固定支出は こんな感じでした。

【公的支出】

・所得税・住民税

・介護保険料

・健康保険・厚生年金・雇用保険

【私的支出】

・共済会費

・生命保険・医療保険などの保険料

・夫のおこづかい

・私のジム会費(もう今は行っていませんけど)

・インターネット回線料金

・NHK受信料

【貯蓄(先取り)】

・定期預金

・財形年金(※最初からなかったものとして固定費扱い)

【変動のある支出(年間平均を算出)】

・携帯電話料金

・水道光熱費(電気・ガス・水道)

・ガソリン代(通勤用)

・夫の昼食代(社食)

数字で「今月使っていい金額」が見える

こうして家計を「固定費」「変動固定費」「先取り貯金」に分けて見える化したことで、

“今月自由に使っていい金額”が、感覚ではなく数字でわかるようになりました。

この計算式が頭に入ったことで、

日々の買い物やレジャーも無理のない範囲で楽しめるように。

書き出すだけで“安心感”が増す

驚きや気づきはたくさんありましたが、

固定費と変動費を1年分見える化したことで、家計の土台がしっかりしてきたのを実感しました。

「これくらい毎月出ていくから、これくらい残せばいい」

そんな感覚が持てるようになると、

「使っていいお金」と「残しておくお金」の線引きも自然にできるようになります。

そしてなにより、

「なんとなくお金が減っていく」から

「予測のつく暮らし」へ変わったこと。

それが、私にとって一番の安心材料でした🍀

「今できること」と「気づきのまとめ」

- 通帳やクレカの明細を1年分チェックする

- 書き出し専用のノートやメモを用意する

- 月ごとの平均額を出して「見える化」する

家計の見直しは、“固定費”から。

家計を“感覚”ではなく“数字”で捉えられるようになったことで、

予算への自信がついてきました。

支出の“見える化”は、老後の家計を支える最初の柱になります。

「使えるお金」と「使わないお金」を分けていきます。

**わが家のスタート地点を「見える化」**して、未来につなげる準備をしていきましょう😊

次の記事は、STEP4:資産の棚卸しと通帳の整理です